Nunca, acredita? Dizia consternado, pros outros e para mim mesmo, quando contava que era minha primeira vez assistindo as escolas de samba na Sapucaí. Carioca desde o dia um, sobrinho de uma mangueirense fanática, eu só via o vai-e-vem dos parentes e amigos que chegavam no Rio com esse pretexto de purpurina. Assistia a ressaca geral na quarta-feira de cinzas enquanto aquela voz grave anunciava pausadamente as notas de cada escola durante um almoço tardio na cozinha de casa. Mas ver e ouvir lá de perto, nunquinha.

Dessa vez, aconteceu. Deu para sentir tudo o que pintei e muita coisa do que nem imaginaria sentir. A sensação de arrepio constante foi como estar no terreiro: a batucada, o transe coletivo dos corpos, o pulmão das vozes, a grandiosidade dos carros, os detalhes das roupas. Tudo me dizia respeito e me encantava. Ainda que não precisasse completamente, tudo fazia sentido com o país, as pessoas, as lutas e as esperanças travadas nesse chão.

Como um fã que se prepara para o ver o show da sua banda favorita, semanas antes escutei os sambas repetidamente, querendo decorar todas letras que desfilariam nos dois dias em que fui. A maioria, cravejadas das histórias afro-indígenas que contam a nossa própria história; histórias escanteadas para que vivam na sombra, mas que nessa semana do ano, há anos, somam suas forças e voltam para si os maiores holofotes do mundo. As expressões periféricas na música, na dança, na religião, na língua, na ginga do corpo e do espírito, tudo estava lá.

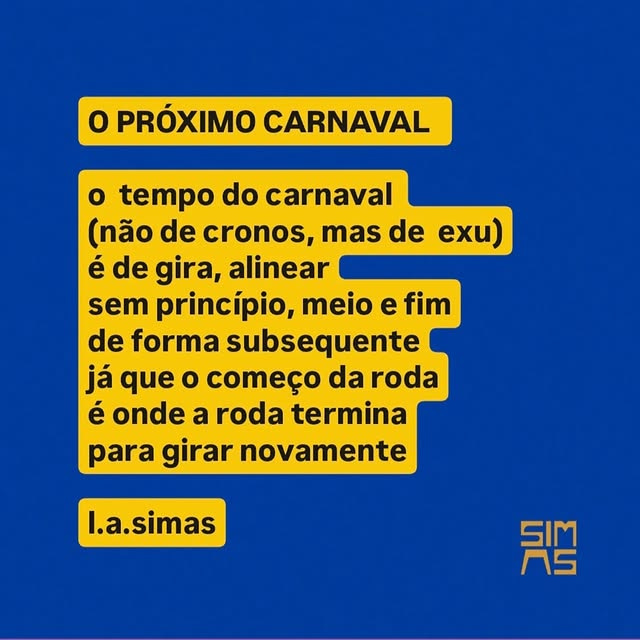

Bati leques sem parar, até meu leque quebrar, com o enredo histórico, pioneiro, necessário e corajoso da Paraíso do Tuiuti, que levou Xica Manicongo, o vermelho das pombagiras e a luta das travestis pro centro de todas as pupilas. Foi forte cantar no mesmo coro de ícones como Erika Hilton, Renata Carvalho e Eloína dos Leopardos, vendo uma quantidade enorme de mulheres trans e travestis luzindo em seu mais alto brilho. Saudei Exu, orixá presente no enredo de muitas escolas, e senti na pele o que meu pai de santo havia me dito dias antes: “nos dias de carnaval, meu filho, é ele que prevalece na Terra e na rua”.

Como não se emocionar em ver o Tambor de Mina, religião que minha família materna cultua há gerações, tão pouco conhecida no Sudeste, ser cantada pela boca de tanta gente? Jarina, Herondina e Mariana são divindades tão comuns nas nossas casas quanto Deus, Jesus e Nossa Senhora, e ver Mariana tão celebrada foi como ver um familiar na tevê. Mariana, a bela turca, princesa cabocla da Amazônia que bebe champanhe, puro suco de Brasil, cujo ponto me lembro de cantarolar desde criança. Cujo champanhe, que ela chama de pufe pelo som que espoca da rolha, já derramei solene tantas vezes em sua taça.

Chorei com a Mangueira e o orgulho escancarado em ser favela ao falar da presença negra no Rio de Janeiro, essa África pequena. A Mangueira que dedicou uma ala inteira para falar de quiabos, Comer um quiabo pra não pegar feitiço. Enredos que são verdadeiras aulas de História do Brasil, aquela com letras maiúsculas, mas que pouco aprendemos na escola. A pouco contada, afrocentrada, aquela que nos pintam de identitários quando queremos contar. Como escreveu Ivana Bentes, professora da faculdade que me formou, “o carnaval brasileiro é a maior máquina de transmutação das forças mais hostis e violentas que atravessam nossa sociedade em encantamento e deslumbramento”. Vendo tudo de perto, é impossível dizer que não.

De tudo, o que mais ficou em mim não foi só nosso poder de reinvenção, resiliência e resistência, nossa insistência pela vida e pela festa ainda que nosso destino tenha há tanto tempo sido traçado pela morte. traduziu o sentimento exato nessa edição da sua newsletter: “É muito impressionante essa nossa capacidade de juntar tanta gente que dá muito duro o ano inteiro, que equilibra as demandas do carnaval com outras funções, em cidades insuportavelmente caóticas, desiguais e calorentas, e entregar espetáculos dessa beleza, impossíveis de serem replicados em outro lugar do mundo”.

Foi lindo ouvir a marcação metálica do agogô, comum às baterias das escolas e aos toques de macumba. Ver a naturalidade com que as palavras em iorubá e quimbundo iam se costurando às letras dos sambas, tão parte de um português completamente novo que é o nosso. O sincretismo apresentado de tantos modos como meio de sobrevivência. Foi de lavar a alma ver, naquela passagem lisa e comprida de asfalto, o protagonismo dado a quem, de fato, tem sido sempre protagonista da história desse país. Maiorias minorizadas, favelados e suburbanos, originários e de terreiro, coroados na Avenida pela criatividade, pela alegria e pela coragem em seguir desfilando suas belezas, apesar da feiura insistir em lhes bater a porta.

Tu acredita que no ano em que consegui ir na Sapucaí a Beija-flor venceu falando de Roberto Carlos? hahaha Ainda tive o desprazer de ver a Vila Isabel contando a história do cabelo num enredo patrocinado pela Pantene. Fora isso, inesquecível no bom sentido hahahahahaha. Amei o texto emocionado.

Nossa, deve ser um sonho estar aí... Eu sempre tive vontade de ver algum desfile, mas nunca rolou. Quem sabe ano que vem?