Sua ansiedade faz com que você queira construir uma casa começando pelo telhado, minha psicanalista me disse no meio da nossa última sessão. É preciso ir com calma, sem pensar logo no fim, tateando o mundo com vontade mas sem tantas certezas assim — e vale para tudo, pelo menos para mim. Nas leituras para a dissertação de mestrado, não seria diferente. Ando respirando esse mantra para entender que há muita coisa a ser pensada antes de chegar “lá”, no coração do assunto. “Lá”, esse lugar que às vezes nunca chega para quem é detalhista.

Enquanto amadureço junto com a ideia (e junto com os pomelos gigantes e amargos que despontam aqui na minha rua), ando provando um monte diverso de pensamentos sobre o ato de cozinhar. Naturalmente, colo minha atenção naqueles que tentam explicar, por um sem número de caminhos, o que cozinhar significa muito além do que o dicionário conta. O que há no cozinhar além de preparar alimentos? Busco nas profundezas, nos simbolismos, nas representações. Nas materialidades, mas sobretudo nas sutilezas. Nos silêncios que falam alto, mais que as mesmas velhas definições. Asas, braços e pernas a tudo que puder envolver cozinhar.

Cozinhar pode ser técnica de preparar alimentos com água e calor, com ou sem tampa. Verdade. Cozer, guisar ou ainda estufar, como se diz aqui em Portugal, são “só” o jeito — o que não quer dizer que seja pouco. Cozinhar pode ser sinônimo de preparar em outros modos que não esse, que dá nome ao verbo: fritar, grelhar, assar, fermentar ou só misturar.

Cozinhar, agora sim me agito, também pode ser um jeito de dizer, um meio de sentir. Seduzir. Tramar. Cuidar. Se elogio sua comida, às vezes não falo da comida em si. Falo de mim, de você, do sentimento que tenho por você ou no que quero te fazer ou me fazer sentir naquele exato momento. O macarrão gravatinha com molho vermelho, a canjica que tinge o ar de canela, um bolo fofo e amarelo de fubá, tudo isso é só o veículo por onde o sentimento viaja.

Cozinhar é o processo químico, verdade, mas é também todo o resto. O tempero, o tempo e tudo de mais miúdo que corre entre eles. O gosto, o gesto, o gasto. É natureza física virando cultura esfumaçada. Mudando o nosso corpo, nossa cabeça e o mundo em que vivemos a todo instante, em todos os seus possíveis sentidos.

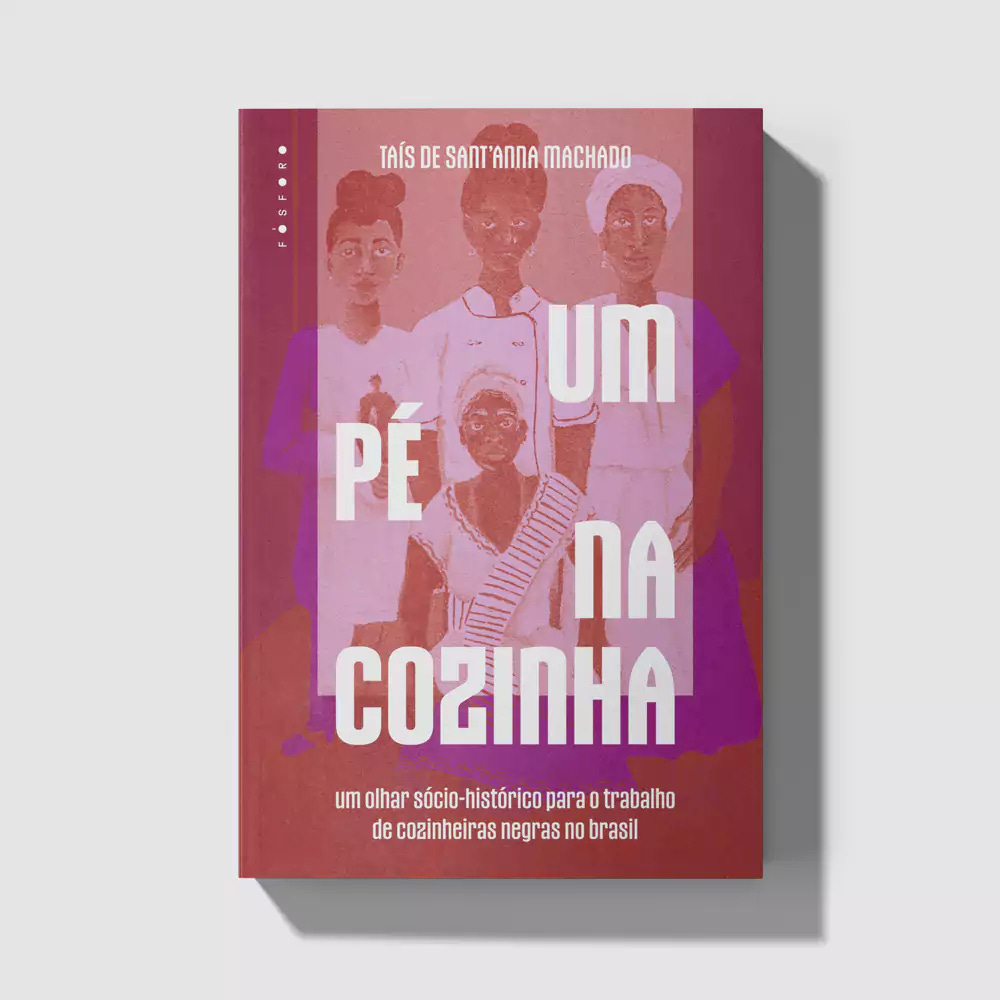

Por ser atividade preponderante à sobrevivência humana, que sustentou, sustenta e sempre sustentará sociedades inteiras, cozinhar devia ser o trabalho mais valoroso do mundo. Não é. É praticamente o oposto. Gostar de cozinhar é, na maioria das vezes, uma ideia romântica. Em outras, o sentimento nem passa pelo gostar ou não gostar porque se tatua como uma predestinação. Generificada, taxada como inata do saber-fazer feminino, ainda mais precarizada nas mãos de mulheres negras, cujos corpos, à sombra da colonialidade, foram confinados a esse lugar, físico e simbólico. Não sem rios inteiros de resistência, autoafirmação e reconstrução.

Se há quem diga que cozinhar é o de menos, há para quem seja o de mais, o que pesa. Nas pernas, na lombar, nas mãos queimadas, na autoestima, no bolso mal pago e mais que isso. O trabalho na cozinha é sempre pesado e capaz de massacrar qualquer nesga de amor pela cozinha que já tenha existido, mas não resiste dentro daquele calor, aprofundado em vários níveis de opressão. Há, por isso, quem não queira pisar na cozinha nem por um decreto quando pode ou precisa descansar, mesmo que nem sempre consiga. E apesar de todos os contras, aqueles que cozinham profissionalmente por amor ao ofício, à cozinha, a tudo isso que ela pode ser.

Há quem descanse justamente passando o dia na cozinha, cozinhando para si e pros seus. Antônio Bispo dos Santos, o Nêgo Bispo, grande intelectual brasileiro que encantou-se na última semana, escreveu, entre tantas coisas importantes, uma verdade linda sobre esse assunto: “Cozinhar só é cansativo quando alguém cozinha sozinho para servir a todos. Num clima de festa, cozinhar não é cansativo”. E continuou:

A cozinha é o melhor lugar na arquitetura quilombola, o mais necessário e bem cuidado. Se alguém chegar à minha casa e ficar na sala, ninguém vai receber essa pessoa na sala. Não existe isso para nós, todo mundo vai para a cozinha! A arquitetura é pensada também em função da comida. A comida organiza a festa, organiza a recepção, tudo se organiza em torno da comida.

— Antônio Bispo dos Santos, A terra dá, a terra quer

Onde cresci, verticalizado num prédio em Copacabana, a mesma Copacabana que Bispo considerava ser sintética, de plástico (o que concordo em muitos aspectos), também foi assim. Sempre entrou-se pela cozinha, e não pela sala, aquele lugar inabitado em todos aqueles domingos. Enquanto a sala tinha seus dias contados de uso, como a noite de Natal, as visitas não-íntimas e um ou outro aniversário, era na cozinha onde tudo acontecia. Era sempre a cozinha que se esgarçava em vida e barulho. Almoços, choros, brigas, pazes. Uma pandemia inteira. Incontáveis orgasmos erguidos por gente que sempre comeu rezando, mas sem falar de Deus.

Nossa cozinha foi caindo aos pedaços e sendo remendada como uma pessoa que envelhece, perde o fôlego e vai se cuidando como pode, mas sem deixar de viver. Uma porta caída, os arranhões do fogão, uma tomada queimada, panelas gastas, mil borrachas trocadas. Dedinhos pisados. Copos quebrados. Aquele caquinho em que a gente pisa e sangra e espragueja. Vacas gordas e magras, moquecas de camarão e de ovo. Alguns cachorros. E a gente seguia vivendo e cozinhando nela.

Cozinhamos por disposição receitas trabalhosas; cozinhamos de cansaço qualquer coisa simples que possa nos alimentar. Cozinhamos de alegria, flor de tomate sobre torta fria, e também de tristeza, cuidando de alguém febril que vive dentro ou fora da gente. Para agradar ou agradecer, mas também de medo. Medo de decepcionar ou da comida faltar, traçando estratégias para render e multiplicar. Cozinhamos para celebrar a vida ou para embalar o luto. Por amor, mas também com raiva. E até de fome.

Cozinhamos para pedir desculpas ou perdoar. Para desanuviar e distrair, para fugir dos pensamentos que a gente não anda sabendo enfrentar e desconta na tábua de corte. Cozinhamos para não desperdiçar aqueles tomates maduros, aquelas folhas murchas jamais esquecidas, aquilo que não se pode recongelar. Cozinhar não é só o modo de fazer — é a equação entre necessidades, preferências e possibilidades. Desenvoltura, território e repertório. Cozinhar é sempre político, mesmo para quem não quer que o seja.

Cozinhar é mental — a memória dos modos e quantidades, das histórias vividas e recontadas quando se faz uma receita antiga — e corporal — mãos, escápula, olhos, nariz, ouvidos e língua. É puramente sensorial: provar o sal, medir a doçura, tatear a textura ou simplesmente fechar os olhos. Fechar os olhos e viajar para longe, sentindo o cheiro de uma fornada imaginária de sequilhos, a temperatura dos ovos quentes recém apanhados debaixo de uma galinha.

Cabem o consciente e o inconsciente no ato transformador de cozinhar. Outro dia, uma amiga me disse que não cozinhava nada, e dois minutos depois, quando falamos de empadão, ela deu a receita de um. Puxou a carta da memória fotográfica que ela nem sabia que tinha: dois potes de Claybom e um quilo de farinha, era como a minha mãe fazia, e foi como se ela tivesse tido uma visão dos ingredientes dispostos no balcão da cozinha onde cresceu, azulejada até o teto, em Sulacap. Cozinhamos de saudade, essa saudade que rói a carne de quem está longe da sua terra ou de alguém. Sei disso porque já chorei fazendo farofa, marinando rabada, montando moqueca, deitando dendê.

Noite dessas sonhei com você. Com Alice Lutz, minha amiga agricultora e cozinheira, fazendo o que de melhor faz — cozinhar e cuidar. No sonho, Alice aguava, cortava e cozinhava abóboras imensas para muita gente, me olhando e rindo de canto de boca, faceirinha e misteriosa. Justo abóboras, que quando fui visitá-la, estavam mesmo imensas, tão imensas que enchiam uma estante inteira. Justo Alice, de pano na cabeça, as bochechas rosadas da quentura do fogão de lenha. Acordei sorrindo e despejei o filme para ela, por mensagem de texto. Sonhos são tão inequívocos. Cozinhar, também.

*Ugwu ou ugu é um vegetal da família abóbora, nativo da África Ocidental, muito consumido na Nigéria, cujo fruto não se come, mas as sementes e as folhas, sim

Que texto lindo, nos remete a tantas memórias, saudades e nos impulsiona a desbravar aquelas receitas mais complexas, com ingredientes inusitados que temperam nossa próxima refeição, aquela sopa quentinha que cura tb a alma, aquela pamonha feita com tanto esforço pra moer o milho novinho que solta o caldo, o leite de coco seco raspado na mão e espremido quente! Aquele doce de mamão verde que cozinhou na lenha e na panela de barro! Há quantas boas lembranças esse andarilho me remeteu! E a certeza que essas nossa histórias, jeitinhos e dons transcende todo espaço geográfico é só nos comporta num espaço muito maior que é o de amar sem medidas!!!

Incrível como tudo que escreve… obrigada por compartilhar !